夏,渐渐深了,窗外绿莹莹光茫茫一片,仿佛一年的绿,都被幻化为窗花,紧贴在我家飘窗上,令我入迷。

我因此,恋上窗。

然后,就开始留意别人的窗。

缪塞《Musset》的窗,和爱情有关,他在《少女做的是什么梦》里有句妙语,大意是“父亲开了门,请进了物质上的丈夫,但是理想的爱人,总是从窗子出进的。”

泰格特的窗,和人性相关,他在《The hospital window》里描述,“剩下的这位病人立刻提出是否能让他挪到窗口的那张床上去。医护人员把他抬了过去……他看到的只是光秃秃的一堵墙。”

钱钟书的窗,和生活、艺术有关,他说,因为有了窗,屋子在人生里增添了意义,不再只是避风雨、过夜的地方,有了陈设,挂着书画,是我们从早到晚思想、工作、娱乐、演出人生悲喜剧的场子。

因此,“门是人的进出口,窗是天的进出口”。

那我的窗,和什么有关呢?

童年之窗

小时候住在鲁西南一个四季溢满谷香的小村庄里。那时候,爸爸上班,妈妈上工,姐姐哥哥上学,也是在这样一个布谷声声的五月,地里的麦穗儿衍花(方言,大概是开花的意思)了,爸妈总是清早到田间去,我贪睡,起不来,常被反锁在家里。

小时候的老屋,是没有窗的,只有一扇门。睁开眼一片漆黑,只有门扇和门槛儿衔接的地方,露出一丝亮光,叫爸妈听不到即时回应的时候,我就知道被反锁了。娃娃的脑壳里是没有生死观念的,只有恐慌。那一刻,我恐慌得要命,可着喉咙用力哭喊也没有邻人赶来,求生的本能令我急中生智,翻腾出屋子里所有坚盾的东西,从铅笔刀到锅铲子,沿着门槛儿往下刨,争取刨出一个小坑,能把我小小的身躯从黑暗中脱离,如果不能,哪怕只是探出个小脑袋也好。

通常,我的头顶刚能出去的时候,爸爸就回来了。看我哭喊得快要昏厥的可怜样,爸爸会心疼地把我搂在怀里,拿胡茬子扎疼我的脸,然后高高举过头顶。或许,那是一个父亲博女儿笑容最好的、唯一的办法。

童年的记忆里,没有窗,只有因黑暗带来的恐慌与因阳光秒变的乐园。

少年之窗

中学住校。只有周末时才可以回家一次。

那时候家里已经建起了新瓦房。上世纪八、九十年代的农村根本没有居室隔断的建造概念,都是八九十平米的方形瓦屋。公共区域与私密区域的隔离,富一点的人家用家具,条件差点的用粮食。(每季收的粮食交完公粮卖出一部分后,就是一家人的口粮,用麻袋装起来,摞在家里。家有余粮心里不慌。)我家属于不富不穷的农村中产。客厅与卧室的隔离既有实木的橱柜,也有自家种的粮食。

房子坐北朝南,南面的墙壁上开有两扇比较敞亮的窗户,但位置都偏靠客厅。北面的墙壁上开有两扇小窗,分布在卧房。

卧房小窗外,家家都有树,除了杨树,还是杨树。

杨树叶儿相抚嬉戏的声音漫过我想象,成了迄今无法超越的欢乐谷。无数个星期六的夜晚,它沙沙作响着伴我入眠;又在无数个星期天的早晨,叮铃铃把我叫醒。合着空气中若隐若现的谷香,我尽情地吮吸着,感受着,回味着谷场上空的空旷和植物世界的爽朗。

那是睡眠质量最高的人生时段。那份发轫自然的清冽与谷物的饱和感阻断了青春期叛逆和情窦初开的迷梦,让我少年无忧。

所以,少时于我,窗是无忧的少女。

青春之窗

大学时,有幸分到靠窗位置的床铺,还是上铺,既不爱去图书馆看书,也不爱谈不着调的恋爱,所以,宅在宿舍的时间多一些,风景看得也比旁人格外多一些。

最惬意的大学时光就是午后或黄昏,我,一枚孤傲的校草,装傻充愣地坐在高高的单人床上,床上堆满了零食,看着窗外坠入爱河的男生焦急地等待他的女神,看着失恋的姑娘十分不雅地被拖回宿舍,看着班干部假借工作之名泡妞的各种小伎俩,看着大块头的体育生彪彪呼呼地高喊着校花的名字,看着更年期的宿管阿姨拿着考核本三步并作两步煞有介事的样子。再仔细一点,还能看到食堂打饭师傅手里的勺对谁格外大方一点……若是碰巧看到哪个始乱终弃移情别恋的坏小子,或者不符我三观的绿茶婊,就痞里痞气地把果壳皮一股脑儿撒下去,然后自己笑得前仰后合肚子生疼。

撩起那扇飘着蓝色的确良布的玻璃窗,我看够了青春期所有的风景,青涩、美好、荒诞、自恋、不羁。

但因为青春,一切都是美的,即使宿醉、眼泪、凌乱、不堪。

所以,青春与我,窗是列维坦的油画。

北漂之窗

北漂住过很多地方,从地下室到高档公寓,人类能住不能住的地方都住遍了,就像作为男人你一辈子爱了那么多姑娘总有一个让你念念不忘。我最难忘的是香山脚下的那扇小窗。

我不知道是不是所有北漂久了的人们性格中都会有那么一小块混沌不清的朦胧地带,反正我自己是这样的,总会在特别喧闹的人群中感受到丝丝入扣的阴冷,然后想逃避和疏离。我不喜欢与人“同居”,喜欢单门独户。北京郊区的房东大概很懂北漂青年的这种心理,他们在自家加建了一户一户的居室,大概三十多平米,厨卫齐全,甚合我意。

有一年我来香山一带看望老乡,然后第二天就把住处搬到了这里。说不清为什么,只能说气场里有种一下子就吸住我不放的东西。

一开始只是住着舒服,后来竟成了着迷,以至于买房后很多年我都赖在那里。因为窗外那抹粉晕。

居室虽小,但窗户有三,厨房一个,排油烟;客厅一个,卧室一个,用以采风。窗户不大,但足以看透西山。山上满是灌木,一年四季有鸟鸣。我住二层,视野开阔。每天早上睁开眼睛,便与青山对望。

每年春三月,野山桃花开了,无论躺在沙发上,还是睡床上,眼前都是粉红的一片。野山桃的花期很短,但那几日,全世界单纯得只剩灼灼芳华。而每个夜晚,更有多情的诗人,在山间不知疲倦地为我游吟。那穿透骨髓的声音,让每一分钟都成了刻骨铭心的馈赠。

我就那样短暂地依偎在生命后花园的篱墙里面,私享着日月下被世人遗落的快乐秘密。

那时候,散落在大城小市里的同学们都发展很好了,每每提起北漂的我,总免不得几声唏嘘。唏嘘我上无片瓦下无片土活得太过寡淡。

呵!他们哪里晓得我心里珍藏的那扇春熙之窗?

所以,青春于我,窗是如登春台。

中年之窗

这几天听闻我所住的小区要拆迁的传言,心里不由自主一阵发紧。已经接受了无常,对容身之所并无奢求的我,究竟在恐慌什么呢?

思来想去,原来是太过贪爱这窗外的色。

中年爱上喝茶,尤爱在能看得见四季的地方喝茶。而我的家,便是这样的妙处。

春时,在南向的阳台上喝茶。“两人对酌山花开,一杯一杯复情怀。”

夏日,在北面的飘窗上喝茶。老天爷就像现在这样,把夏天镶嵌在窗子里,送给我,好比画配了框子。

秋天,爱在客厅里煮茶。外面的气温一天天地渐凉,我在室内,入神地倾听清水在砂铫里滋滋作响的音声,把温度烘得好暖,把时光拉得好长。

冬季,喜欢在阁楼喝茶。一下雪,北京就成了北平。我在小窗内,守望着你们心中的北平。

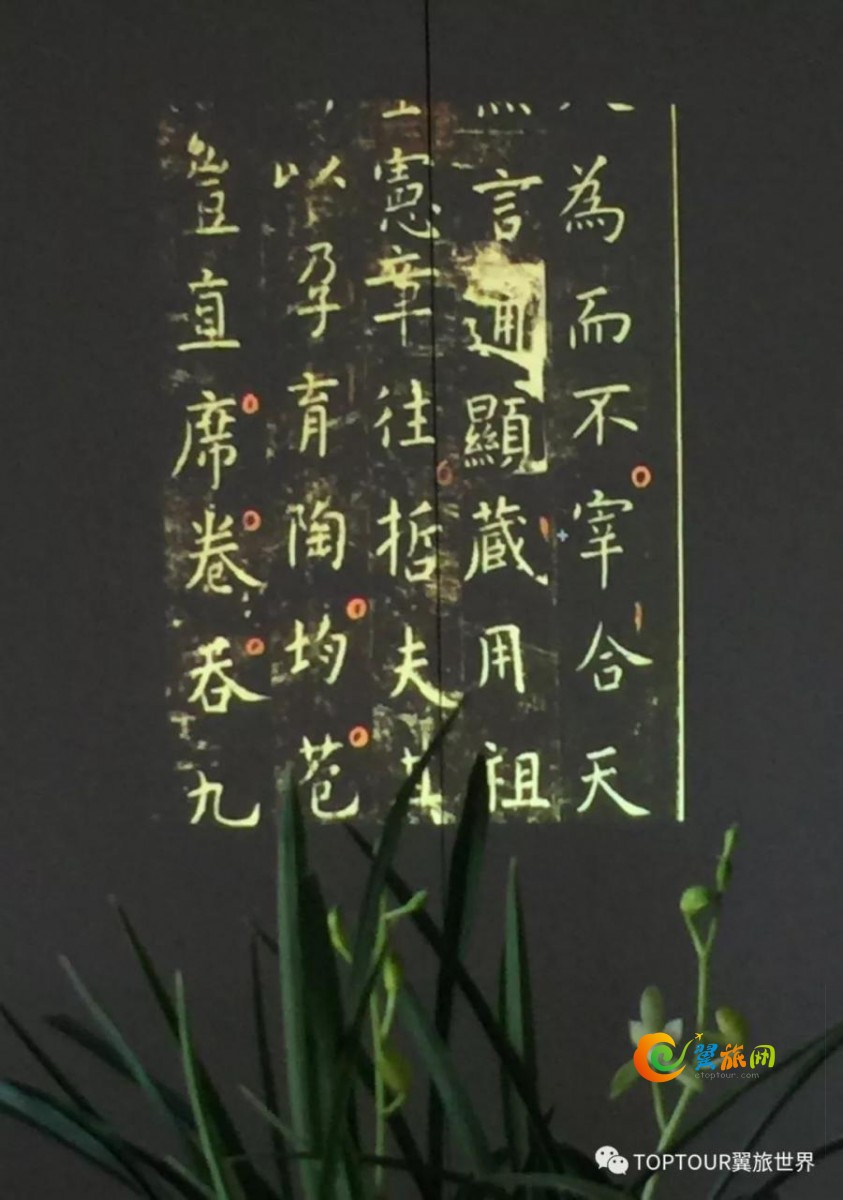

太过热爱这样的山居岁月,所以变得患得患失起来,怕失去这四季之窗。然后就漫无目的地拜读文人大师的窗。当读到陶渊明“倚南宫以寄傲,审容膝之易安”这一句,那不安顿的心,顿时豁然开朗起来。只要有窗可以凭眺,就是小屋子也住得么?更何况还有“夏月虚闲,高卧北窗之下,清风飒至,自谓羲皇上人”呢?意思是只要窗子透风,小屋子也可成极乐世界。

这么一想,便顿时松淡下来。

不需要多大的房,我只需要一扇朝向自然的窗,透过它,我能看得见四季,接得住风光。

于是我便这般虚闲着,睡在自家的卧床上,像婴儿一样柔软。

故而,中年于我,窗是富春山居图。

撰文至此,我打开朋友圈,急急复活了几个已删除的老友,因为他们,是我的生命之窗。

本文作者:紫檀

山东人;生活达人

法律科班出身,却“逍遥法外”

用行走、思维和文字同生活谈恋爱。

曾出版的畅销作品主要有:《慢生活》、《俭生活》、《转角遇到不一样的自己》、《不懂汇报工作怎么拼职场》等。《婚姻与家庭》、《世界》、《特别关注》、乐途旅游网等多家媒体签约作者。

欢迎约稿、约茶、玩耍。

热门原创: